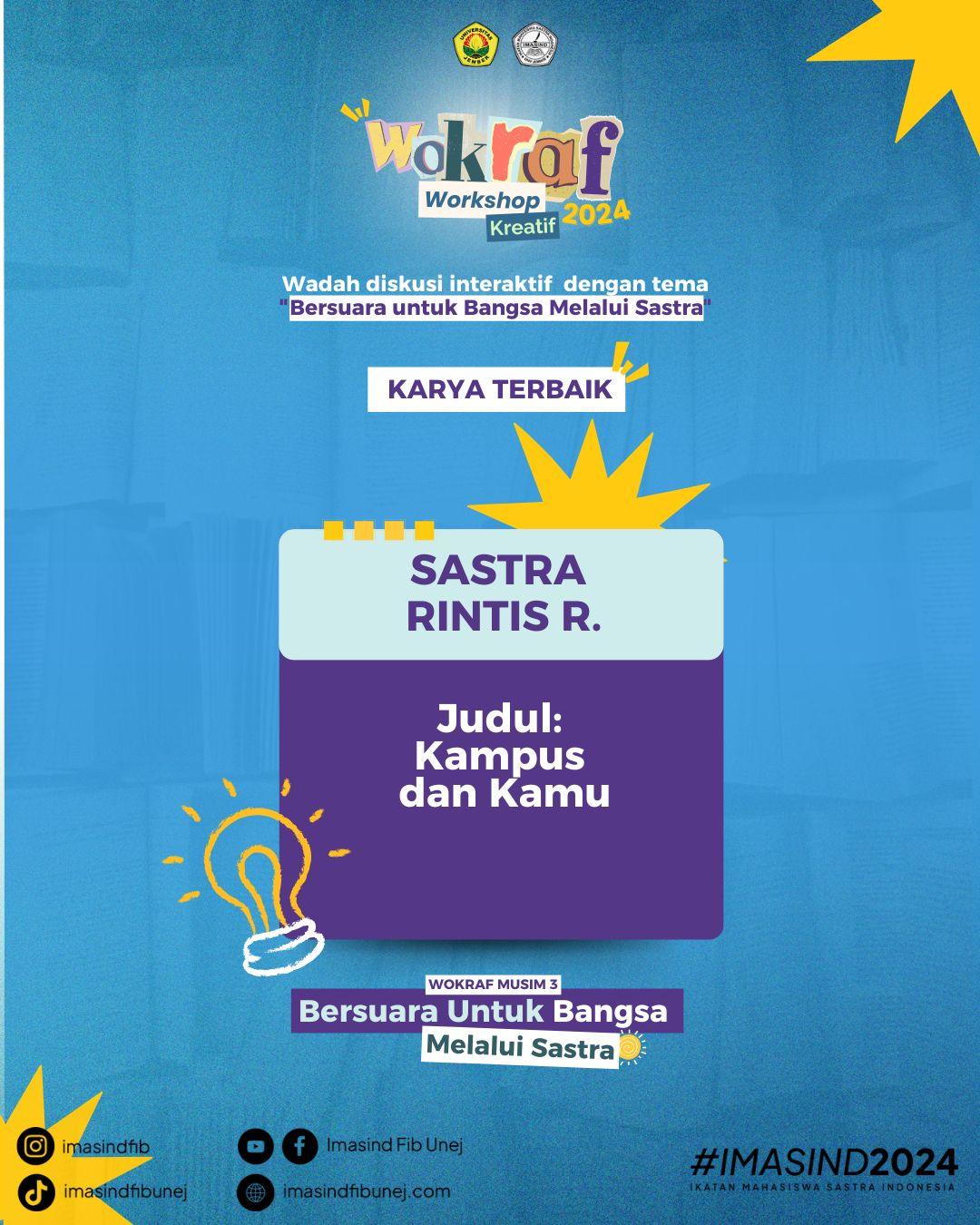

Oleh Sasta Rintis

Selepas maghrib, di hari kamis yang berselimut petang sedari siang. Aku selesai

kelas di CDAST Selatan, lantai delapan. Baru akan pulang, hujan turun semi deras, “Rintik kerinduan mampir berwujud hujan,” gumamku dalam angan, bak jiwa-jiwa puitisku bermunculan. Aku menadah rintik yang kian banyak dan rapat dengan tangan. Tubuhku berdiri tepat di pojok tangga. Sebelum turun, kupaksa diam sejenak menjernihkan akal. Satu

per satu tangga mulai dilewati kakiku, diiringi angan yang bersyair sendu pun syahdu, “Sajak perihalmu masih teramat bangga kuriuhkan di kepala, mahasiswa Faperta.” Saat hujan, memang aku sering teringat tentang masa lalu di SMA dengan mahasiswa pertanian itu.

Panggil saja Mas Tani. Sampai-sampai, tangga melingkar di CDAST ini jadi saksi bisu

kerinduanku. Bersama suara rintik hujan, isi kepala dan hatiku berkolaborasi jadi bangunan bernama ‘puisi’, bertema ‘tentang Mas Tani’.

Tepat di lantai tiga, puisi itu sudah siap dibaca. Sebab tergopohnya, ‘dubrakk’ langkahku bertabrakan dengan langkah pria bermuka bulat, rambutnya lurus tebal, sama

sekali tak ada gelombang. Aku menampilkan mimik kaget, bagai habis lihat setan. Dia pula, matanya melotot seketika, seram. Ditambah suasana lantai tiga yang sudah sepi dan hampir gelap. Tak hanya kaget, setelah sepuluh detik masih saling melongo, aku bicara ngasal,

“Sajak perihalmu masih bangga kuriuhkan di kepala. Masih terlalu tenang daripada hujan yang pernah menjebak kita. Masih terlalu bersemi daripada pohon tempat meneduh kita. Kala hujan, wajah-wajah manismu mampir di kepala, rindunya jatuh ke hati bersama jatuhnya air hujan ke bumi.” Semua rangkaian kata yang tertimbun di kepalaku seolah tumpah di telinga orang ini.

Makin kubuat melongo. Dia justru bilang, “Bagus! PBSI ngadain lomba puisi tuh, tanggal 5.” Dengan santainya, dia melewatiku lantas menekan tombol lift dan bersandar di dinding sampingnya. Aku malu, dan lekas ingin berlari turun, namun lagi-lagi dia berucap, “Jangan turun! Bahaya!”

“Bahaya apa?” tanyaku polos, tak percaya. “Banjir di lantai dua,” cakapnya serius.

Tetap tak percaya, aku tak menggubris. Saat sampai di lantai dua, gelap suram suasana-nya, air yang menggenang tak berani kupijak. “Benar apa kata dia.”

Aku kembali ke atas dengan tergopoh, takut, pasalnya ada suara gemericik yang tak biasa, bukan dari rintik hujan. Saat sampai di lantai tiga dan mendapati pria tersebut masih bersandar menunggu lift, aku tenang. “Sini, bareng aku aja pake lift,” tawaran itu lebih membuatku tenang.

Aku mengangguk, “Boleh.”

Pintu lift terbuka, kami masuk. “Yuk pencet tombolnya,” katanya.

Aku katrok, tak tahu pasal naik lift, “Bagaimana caranya?” Terungkap sudah mengapa aku lebih pilih turun tangga.

Dengan lembut dia memencet tombol lift sambil mengajariku. Kelihatannya baik, orang ini. Kami berkenalan, “Aku durian,” katanya. Panggil saja Durian ya. Lantas kujawab,

“Ooh, kalau namaku Yaya.”

“Pantas suka lewat tangga. Punya kekuatan lari cepat ya,” kelakarnya ngasal. “Itu Ying. Yaya lambat berjalan, bisanya terbang, tapi aku tak bisa.”

“Oh ya? Maaf, gak tahu.”

Pintu lift terbuka, kami sampai di lantai satu. Namun hujan masih mengguyur bumi dengan tak tahu batas, sangat deras. Ada beberapa orang yang menerjang derasnya, ada juga yang memilih nunggu, pun yang menyiapkan mantel serta payung. Aku dan Durian saling bertatapan, “Ada mantel?” katanya.

Aku menggeleng, “Kamu ada?”

Dia menggeleng. Mau tidak mau, kami pilih meneduh di bawah lindungan kantin Fasilkom. Sambil bercerita satu sama lain. “Kamu PBSI ya?” tanyaku.

Dahi Durian mengernyit, “Hah? Bukan. Aku PB.”

Gantian aku yang mengernyit, “Apa itu?” Belum juga Durian menjawab, sekelebat aku paham, “Aah! Pendidikan Biologi??”

Dia mengangguk, “SERATUS! Kamu? PBSI?” tanya dia.

Aku mengggeleng, “Bukan, aku FIB.”

“Ooh anak sasindo,” paham dia. “Pantas berpuisi tak kenal waktu dan tempat. Tadi itu spontan kah?”

Aku tertawa, malu sebenarnya, ” aah! Sudah sudah, jangan dibahas lagi. Tidak sengaja.”

“Tapi bagus! Salut aku.” Durian mengacungkan dua jempolnya, lengkap dengan senyumnya yang manis. Muka bulat nan manisnya ini, sudah seperti donat sekarang.

Satu jam berlalu kami habiskan dengan bercerita dan bergurau. Sampai adzan isya’ berkumandang, hujan deras samar-samar sudah berubah jadi gerimis. Suasana malam setelah hujan membuat seluruh badanku merinding dingin. Durian menyadari, dia melepas jaket yang mirip kemeja dari tubuhnya. Dia pakai jaket itu sebagai outer dari baju yang tebal juga ternyata. Lalu dia pindahkan jaket itu ke bahu kecilku. “Eh, tak usah,” aku melepas jaket itu. Namun, tanpa basa basi, dia pakaikan lagi. Sampai berulang lima kali, akhirnya aku menyerah.

“Kamu pulang sama siapa?” tanya Durian. “Sendiri, jalan.”

“Sama aku ya.”

Malam yang suasananya dingin tiba-tiba hangat sendiri, tubuhku hangat sebab jaket milik Durian, sedang hatiku hangat sebab sikap dan perhatian Durian. Sampai di kos, teman sekamarku membidik jaket yang kukenakan, sampai miring-miring dan memutari tubuhku. “JAKET COWOK?!” Aku tersenyum, setengah salah tingkah. Jaket warna hijau army berbahan jeans itu kulepas dengan hati-hati. Wangi parfum melati tercium sedikit menyengat, “Parfumnya mirip cewek.” Tapi bukan parfumku, aku suka wangi permen.

Setelah mandi, sampai larut malam aku lanjut menyelesaikan tugas-tugas. Kali ini, sambil ditemani ricuh gombal seseorang. “Ya, siapa lagi kalau bukan Durian!” Baru kenal tadi, rasanya kami sudah akrab sepuluh tahun.

Teman sekamarku senyum-senyum melihat diriku yang bahagia malam itu.

“Akhirnya kamu bisa nerima orang baru, Ya. Anak Faperta itu sama yang ini mah lewatt… Sama-sama bulet, tapi yang ini.. Effortnya bikin ngilu sampe ke hatiku.”

“Belum ada satu hari nat!” kataku meragu.

Seminggu sudah, hari-hariku lebih berwarna. Sajak-sajak yang awalnya bertema rindu, kini berubah jadi ‘kebahagiaan mengenalmu’. Tidak tertuju pada orang yang sama. Durian mampu mengalihkanku dari Mas Tani. Bunga-bunga di hatiku bersemi sejak pagi itu di hari Senin dan Selasa, Durian menjemputku sebab jam kuliah kami sama. Pun malam itu, dia menawariku martabak coklat keju, dan mengantarkan ke kos. Kami bertukar, Durian memberi martabak, sedang aku mengembalikan jaket yang Durian pinjamkan kamis lalu, setelah kucuci bersih. Juga saat aku mengeluh sakit kepala di hari Rabu, dia bergegas

membelikan koyo.

Esoknya hari Kamis, aku ada kelas di CDAST lagi. Durian pun sama, namun kita beda lantai, aku delapan, dia tujuh. Saat pulang, kami berjanji ketemu di lantai tiga. Tapi Durian menyuruhku untuk naik lift saja, biar tidak lelah. Karena katrok itu masih melekat di jiwa gadis desa sepertiku, alhasil turun tangga masih jadi pilihanku. Seperti minggu lalu, aku ingin menyiapkan sajak-sajak untuk manusia istimewa itu. Kini untuk Durian. Memuaskan sekali puisiku, baru pijakan di lantai lima pun sudah siap dibaca. “Seakan langit kamis ini tahu keindahanmu. Indah rupa nan laku. Mengenalmu adalah alasanku menyukai kampus di hari kamis.”

Tiba-tiba lift lantai lima terbuka saat aku melewatinya. Dua manusia tertawa seru, yang satu laki-laki hendak keluar, yang satu perempuan hendak tetap di dalam. “Aku mau ketemu temen dulu yang. E-eeh, hp kamu..” sambil masih ketawa kecil, yang laki-laki menyerahkan gawai pada si perempuan. Bak dunia milik berdua.

Aku mengamatinya sebelum dua orang itu sadar ada hadirku. Ternyata benar, rupa dan suara itu nyata milik Durian. Aku bergegas pergi, sambil berpikir, “Lupakan! Mungkin tadi itu bukan Durian. Mungkin Durian sudah sampai di lantai tiga sekarang.”

Berlari ke lantai tiga, sampai ngos-ngos an. Ternyata bayang-bayang laki-laki bersandar di dinding samping lift itu, tidak ada, Durian belum sampai. Selang detik muncul Durian dari tangga yang lalu kulewati, memakai kemeja merah hati, persis busana laki-laki yang bercanda dengan pacarnya di lantai lima tadi. Dengan spontan, aku bicara walau sambil ngos-ngos an, “Kamu dari mana?”

“Kelas.”

‘Bohong’ batinku…

Kamis ini tidak mendung, senja mentereng dari ufuk barat, warnanya merah muda keunguan. Puisi yang tadinya tercipta sebab amat bahagia, ambyar. Lupa semuanya.

Sudah tak ada semangat bercakap-cakap. Cerita lucu saat presentasi tadi, sudah terkubur dalam anganku sendiri. Cukup kuberi senyum tidak ikhlas saja, semua cakap, canda, dan cerita Durian.

“Kamu kenapa diam aja?” tanya Durian.

“Ada yang hendak berubah jadi singa, tapi sadar, belum jadi siapa-siapa,” jelasku. Durian yang notabenya anak biologi, paham pun tidak. “Maksudnya?”

“Kamu ada pasangan?” tanyaku terang-terangan, dari dulu memang aku orangnya suka berterus terang.

Yang aku salut dari Durian, dia tidak menggeleng, dia bilang, “Iya.” tanpa pikir panjang. “Kamu salah paham ya?” lanjutnya.

“Iya, aku salah paham. Kupikir satu minggu ini kamu memperjuangkan cintaku.

Lalu kamis ini, kamu menembakku.”

Ungkapku yang terang-terangan membuat Durian kikuk tak enak. “Aku gak mungkin menembakmu, aku masih punya hati nurani walau jelek begini. Alasanku, ya kamu lebih pantas dengan yang lebih ganteng.” katanya.

“Dari kapan punya cewek?” “Harus jujur?”

Aku mengangguk.

“Barusan. Tapi kita HTS dua bulan.”

“Yaudah, selamat. Aku tak bisa lagi berduaan denganmu seperti ini.”

Dengan berat hati, aku pergi. Durian mematung di tempat, pita suaranya membeku pula. Dia membiarkanku pergi. Tangga yang kulewati setelah lantai tiga, mengalihkan sajak- sajak bahagia jadi sendu. Judulnya, ‘Sesungguhnya wajahmu yang bulat itu manis, namun Durian! Menyakitkan’ itulah alasanku memanggilnya Durian.

Kamis depannya, suasananya mendung lagi. Lebih gelap dari kamis kemarin lusa.

Sajak-sajak yang memutar di kepala, kembali merujuk pada Mas Tani, mahasiswa Faperta itu.

“Angin yang akan badai, bisakah sampaikan rinduku pada Mas Tani?” Gulung-gulung, ginjal- ginjal jantung ini. Saat sampai lantai satu, berpapasan dengan Mas Tani. Seperti sedia kala, Mas Tani masih tersenyum manis padaku. Aku pun membalas begitu. Tidak saling sapa, hanya saling melewatkan.

Namun, hari-hari setelahnya aku baru menyadari, Mas Tani ini meskipun tidak bersamaku, dia juga tidak bersama yang lain. “Lebih nyaman dan aman mengaguminya diam- diam. Menunggu lewat perantara doa ke tuhan. Seperti yang pernah dia bilang,” gumamku

dalam hati.

Tempo dulu, Mas Tani pernah bilang, “Waktunya yang gak tepat, kalau perasaan, mungkin bisa kapanpun berubah.” Atas alasan itu, dapat kuanggap bahwa hanya waktu dalam mengadu kasih saja yang tak tepat, tapi masih ada kemungkinan bersama antara kami.

Sedangkan bersama Durian, kurasa waktu sekaligus orangnya tidak tepat.

Tentang Durian. Perihal Kamis, kampus, dan kamu, hanya bertahan satu minggu.

Selesai secepat itu. “Memang ada beberapa hal yang hadirnya sementara bangett,” gumamku malam itu. Teman sekamarku menyahut, “Ya! Contohnya UANG.”

Aku menyahut, “Dan DURIAN!”

*Mahasiswa Sastra Indonesia Angkatan 24 FIB Univ Jember

💖💖💖

aduh kasian bgtt yaya😓

HAHAHAHA

spill mas TANI nya kakkk😋